Nella mia aula le lettere dell’alfabeto erano uscite dall’abbecedario e, belle grandi, si erano disposte in fila lungo una parete. A di ape, B di barca, C di casa… Perché non invece C di castagna? La casa, quadrata, con il tetto che finiva in una linea tagliente non c’entrava nulla con quella lettera tonda e pienotta, già profumata d’autunno. La e di elefante invece, almeno nella scrittura in minuscolo e corsivo, sembrava proprio la testa dell’animale da cui spuntasse la proboscide dolcemente incurvata. Era chiaro ai miei occhi che le lettere contenessero gli oggetti da cui erano esemplificate. Le interpretavo quasi fossero caratteri cinesi, e dunque pensavo che la f di fiore non fosse la stessa di foglio o di ferita; proprio come scriveva Francesco Sassetti nel 1855: “Un Padre che andò in quelle parti, imparata la lingua, voleva imparare a scrivere. Il maestro non se ne rincorava, e, domandato della cagione, rispose che tanti erano i caratteri, quante sono le cose e i concetti.”

A complicare le cose sopravvenne, avendo iniziato a leggere e sfogliando molti libri diversi, la scoperta che la stessa lettera può essere disegnata in tanti modi e che ognuno di questi modi esprime un diverso carattere.

Già perché non è la tipografia ad aver imparato questa parola dalla psicologia, ma giusto l’inverso. Se apriamo il Dizionario della Crusca, la 5° edizione stampata nel 1866, leggiamo:

“carattere – Qualsivoglia segno al quale si attribuisca un particolare significato, o che sia figurativo d’idee, di cose o di parole.

§ 1 Più particolarmente si adopera a significare la Forma o Figura delle lettere d’un alfabeto, scritte, incise o stampate, e dicesi pure delle Lettere mobili che servono alla tipografia: nel qual senso chiamasi Carattere anche la Serie intera delle lettere di stampa, di una data qualità o forma. «Si fan giuocar gli atomi come gli stampatori i caratteri, che combinano i medesimi diversamente, li fan dir ciò che vogliono».”

Ed eccoci sbalzati dalla scuola alla tipografia (dove si forgiano i caratteri o almeno lo si faceva prima che le nuove tecnologie rendessero obsoleta la fusione in metallo delle lettere: anche le metafore sono passate dal bancone degli stampatori alle aule degli educatori).

“La tipografia è l’arte di fornire il linguaggio umano di una forma visiva durevole, e dunque di una esistenza indipendente. […] Richiede una capacità grazie alla quale il significato di un testo (o il suo mancare di un significato) può essere reso evidente, onorato e condiviso, o consapevolmente travisato. […] Uno dei punti di forza della tipografia durevole è la leggibilità [e oltre a questa lo sono anche] serenità, vivacità, divertimento, grazia, gioia.” Parole di Robert Bringhurst nel libro Gli elementi dello stile tipografico. Mentre la leggibilità è una qualità che ci è facile associare alla parola stampata, gli altri sostantivi ci sospingono decisamente nello spazio condiviso dal segno e dal senso: “Le lettere hanno carattere, spirito, personalità. (…) A una osservazione accurata, i caratteri tipografici rivelano molti indizi dell’epoca e del temperamento dei loro creatori, e persino la loro nazionalità e il loro credo religioso”.

A queste parole fa seguito la descrizione di uno specifico carattere tipografico, il clarendon. La riportiamo in esteso perché è un ottimo esempio di antropomorfizzazione di un oggetto inanimato: “Il nome [clarendon] si riferisce a una intera categoria di caratteri di epoca vittoriana, derivati dai tipi incisi da Benjamino Fox per Robert Besley presso la Fann Street Foundry di Londra nel 1845. Questi disegni di carattere riflettono determinati aspetti dell’Impero Britannico: vigore, flemma, blandizia, pervicacia. Mancano di cultura, ma anche di astuzia e protervia. Guardano di traverso e se ne stanno al loro posto, ma non risplendono. In altre parole, sono costituiti da tratti spessi che si fondono a grazie spesse e piatte, grossi terminali a bottone, asse verticale, occhio medio ampio, contrasto moderato e aperture ridotte.”

Il carattere interpreta quello che sembra essere un tipo psicologico, con tratti somatici che portano in superficie qualità interiori, genealogia, vocazione, appartenenza culturale. D’altronde Vittorio Alfieri in uno scritto autobiografico annotò: “Prima dunque di decidermi per questo o per quello degli stampatori volli fare una prova dei caratteri, e proti [compositori, tipografi] e maneggi tipografici parigini, trattandosi di una lingua forestiera”. E il Magalotti, citato nel Dizionario della lingua italiana Tommaseo – Bellini, 1865, preoccupato di far uscire in fretta di tipografia una sua operetta chiedeva: “In quanto la darebbe finita uno [stampatore] col carattere scioperato, ma bello?”. Dove è deliziosa l’immagine di una fila di lettere svogliate e bighellone, ma attente alla propria snellezza e a quei riccioli seducenti con cui calzano i piedi della T o della P.

E che dire di questa descrizione, fatta a proposito dell’opera di un celebre inventore d’Alfabeti della seconda metà del Seicento?: “Valerio Spada formò una nuova maniera di un carattere ordinato, chiaro, unito, collegato, franco e polputo, e benissimo ombreggiato ai propri luoghi”. Abbiamo davanti agli occhi un hidalgo che sembra curare nel portamento persino gli effetti di luce nati dalle volute dei propri abiti.

Bibliothèque nationale de France.

E Bernardo Tasso, padre di Torquato, a metà del Cinquecento, molto cerimonioso scriveva: “Ringrazio Vostra Signoria del bel libro mandatomi, nel quale io estimo che a la bellezza del carattere debba corrispondere quella dello stile.” Così affermando che ci sia una corrispondenza morale tra la bellezza di un insieme di lettere (“Parole scelte con cura meritano lettere scelte con cura”) e la bontà di ciò che esprimono.

Naturalmente da un carattere che sia stato scelto per accompagnarci lungo le ottocento pagine di un romanzo di Dostoevskij non ci aspettiamo esuberanza o peggio esibizionismo, ma pacata discrezione: “I processi fisiologici e psicologici da svolgersi nella lettura continua di un romanzo reclamano una ‘tipografia passiva’, che non susciti ‘rumore visivo’, che finisca anzi con il dissolversi nelle pagine del libro. Al contrario, un cartello stradale, un manifesto pubblicitario, un’insegna commerciale, un sistema di segnaletica, dovrebbero avvalersi di una ‘tipografia attiva’, formalmente protagonista, per farsi valere quale visione comunicativa.” (Prozzillo)

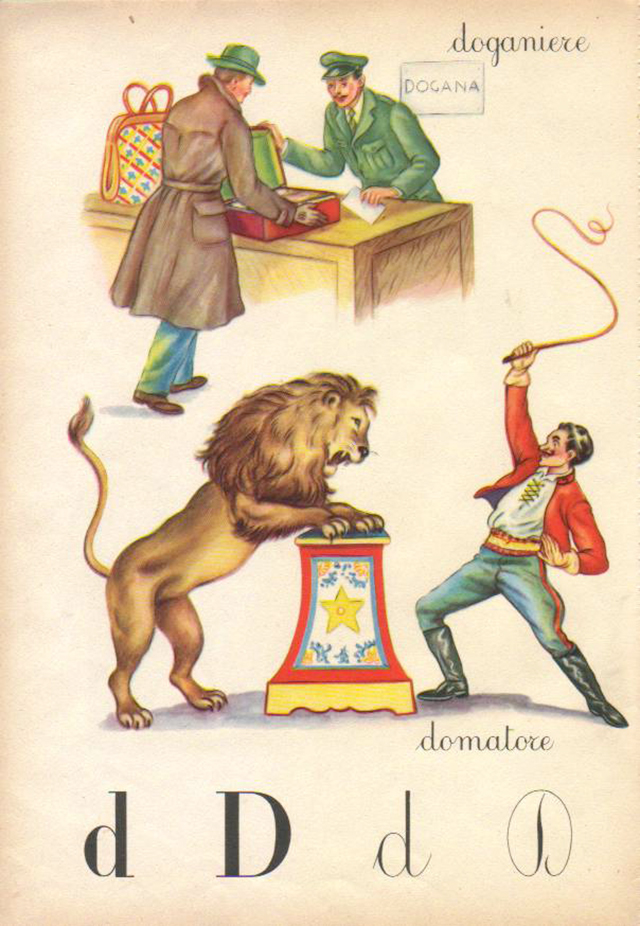

I capilettera miniati nei manoscritti medievali erano racconto, allegoria nonché una sorta di trailer del testo succedente e gli alfabeti in libera uscita dalla fabbrica dei libri sono stati font(e) di continua ispirazione per la creatività delle arti visive.

Il monogramma con cui Albrecht Dürer (1471-1528) firmava le sue opere è una A – con l’aspetto dell’ingresso di un tempio giapponese, due lunghi pilastri sormontati da una trabeazione imponente ma leggera – che contiene, anzi protegge ed esibisce, una D corposa che solo si assottiglia nella falce superiore. La proporzione tra pieni e vuoti è armoniosa, così come l’equilibrio delle linee. È un marchio, mediante il quale il pittore contava di difendersi più efficacemente contro i falsari, ma anche una sorta di punto di controllo da cui l’artista sorvegliava e accudiva dall’interno l’opera sua.

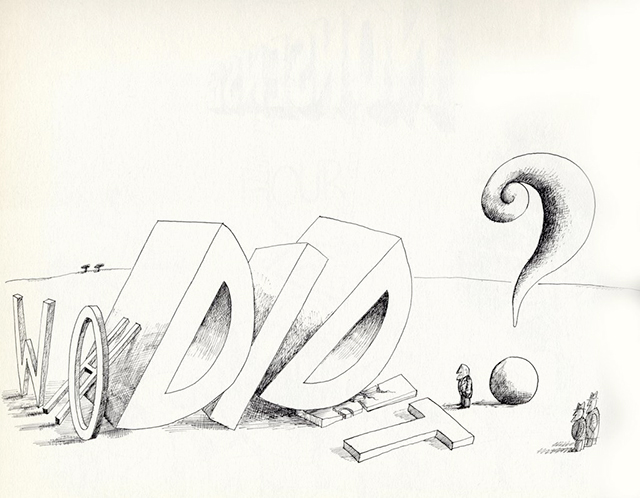

Saul Steimberg, penna finissima e spiritosa, nato in Romania nel 1914, studente di architettura a Milano negli anni trenta, vignettista del New Yorker dal 1941, ci ha lasciato per alcuni suoi lavori didascalie appropriate e divertenti. Questo sotto è un disegno di cui sono protagoniste alcune lettere, contemporaneamente soggetto dell’azione, oggetto del racconto e racconto. È un esercizio di linguistica applicata, di filosofia cognitiva e di umorismo grafico.

Roman de Tirtoff (1892-1990) meglio conosciuto come Erté era un artista russo, naturalizzato francese autore di un ipnotico alfabeto art-decò. Con le parole di Roland Barthes: “Si sa che ognuna delle ventisei lettere, nella sua forma maiuscola, vi è composta (salvo poche eccezioni) di una donna o di due, la cui posizione e il cui abbigliamento sono inventati in funzione della lettera (o cifra) che deve essere figurata, e alla quale la donna (o le donne) è asservita.” Nell’alfabeto di Erté la lettera è offerta nella sua essenzialità, “è la lettera pura, al riparo di ogni tentazione che la incatenerebbe e la dissolverebbe nella parola (in un senso contingente)”. Sono lettere perfettamente innocenti perché non possono incorrere negli errori della parola. “È il linguaggio prima della caduta”.

Anche il carattere diventa buono o cattivo solo se messo alla prova nella catena del sintagma, cioè del tempo, del luogo e dell’azione.

La lettera nella sua libertà dal significato, semplice icona di se stessa, è materiale per infinite invenzioni. Il grafico Alan Fletcher ad esempio recupera lettere da confezioni abbandonate di prodotti del supermercato: ritaglia il cartone su cui è stampata la lettera che gli piace, lo mette a mollo per separare la pellicola di carta dal supporto rigido, stacca con attenzione il frammento e lo lascia asciugare, lo rifila e poi ricompone le lettere scelte in nuove parole.

Le lettere separate dal loro contesto sembrano parlare un’altra lingua, non solo esprimono nuovi significati ma lo fanno con un tono di voce del tutto nuovo e promettente: è un gioco, cioè è un processo apparentemente semplice che produce effetti inaspettati, sorprendenti e molto gratificanti.

Naturalmente la pop art americana, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Jim Dine ecc ecc hanno adoperato i caratteri sgargianti e smargiassi della pubblicità, dei fumetti e delle merci come un giacimento inesauribile di storie visive inespresse e pronte a entrare in scena con il maggior baccano possibile. Senza dimenticare che già negli anni Cinquanta Stuart Davis aveva giocato con le parole e quarant’anni prima Picasso aveva anticipato tutti con la sua bottiglia di Pernod nell’equilibrio precario di un café cubista.

Riassumendo: le lettere – caratteri quando escono dall’astrazione di un universale abbecedario per diventare oggetti concreti e individuali, font quando ci si riferisce al mezzo di produzione dei caratteri stessi, che sia meccanica, fotomeccanica o digitale – sono un ottimo mezzo per insegnare a leggere non solo le parole ma anche le persone e insegnare poi a descriverle, quindi sono i ferri del mestiere per imparare a raccontare (la vita di R, le sorelle M e N, gli acciacchi di P e le avventure esotiche di X), sono uno strumento per il fare artistico, per l’invenzione poetica e per comporre messaggi pieni di colore, immaginazione e mistero (da dove verrà quella L così aggraziata e antica, o quella E piena di punte e curve, per non dire della S rossa, velata, e raddoppiata da una linea d’oro?). Sono dunque cose da bambini.