Walter Lippmann (1889-1974) cominciò molto presto la carriera di giornalista, come co-direttore del «Junior Record», periodico scolastico dell’esclusiva “Dr. Julius Sachs’s School for boys”, istituzione ebraico-tedesca da lui frequentata a partire dal 1896.

Filosofo politico e sociale ebbe come primo maestro George Santayana, di cui aveva seguito ad Harvard i corsi di filosofia antica. Autore precoce, nel 1913 diede vita alla rivista «The New Republic» che diventò una specie di organo ufficiale del progressismo americano, “fondata per esplorare, sviluppare, applicare idee su cui Roosevelt aveva attirato l’attenzione quando era il leader del Progressive Party”. Scrisse da subito di teoria politica e pubblicò diversi libri, tra cui, nel 1920, Liberty and the News sui rapporti tra giornalismo, potere politico e pubblico. La Grande Guerra e l’uso della propaganda lo avevano illuminato sulle derive della stampa che invece di pubblicare notizie s’impegnava piuttosto a formare opinioni. Ai suoi occhi la crisi della democrazia diventava così, a pieno titolo, crisi del giornalismo. Ancora interrogandosi su quali canali e secondo quali processi cognitivi, il pubblico s’informasse, nel 1922 Lippmann fece uscire il suo lavoro più celebre, Public Opinion (L’opinione pubblica). Proprio in questo libro si affacciava per la prima volta la parola stereotipo con il significato che ancora oggi siamo soliti attribuirgli.

Il termine era stato coniato nella prima metà del Settecento in ambito tipografico per indicare la riproduzione di immagini a stampa per mezzo di lastre da composizione uniche, ricavate da matrici in piombo o altri materiali.

Il primo uso traslato risale invece al gergo psichiatrico dove si faceva riferimento alla ripetizione ossessiva di gesti ed espressioni sempre uguali (stereotipia) in particolari patologie.

Nel suo volume Lippmann smascherava l’illusione che l’uomo moderno acquisisse informazioni con giudizio e ragione, e che di conseguenza agisse con maturità e tolleranza, e mostrava come realmente la gente si facesse delle idee, cosa venisse colto di un messaggio e come questo fosse rielaborato e fatto circolare.

Le reazioni individuali non si fondavano sull’oggettività dei fatti, bensì su immagini costruite a priori. Nella formazione di un’opinione corrente un peso rilevante rivestivano gli stereotipi: preconcetti rassicuranti che entravano in azione ancor prima che ci si misurasse concretamente con i fatti, condizionando fortemente i meccanismi di ricezione. La rassicurazione nasceva dall’identificare il proprio universo con l’universo in toto: si trattava di un meccanismo di difesa e di conservazione dell’energia psichica, un riduttivo principio di economia mentale. L’utilità degli stereotipi come strumento di risparmio di energia emergeva più chiaramente nella dinamica dei rapporti interpersonali. Gli stereotipi erano utili per proteggere l’ego e integrare l’individuo in un gruppo.

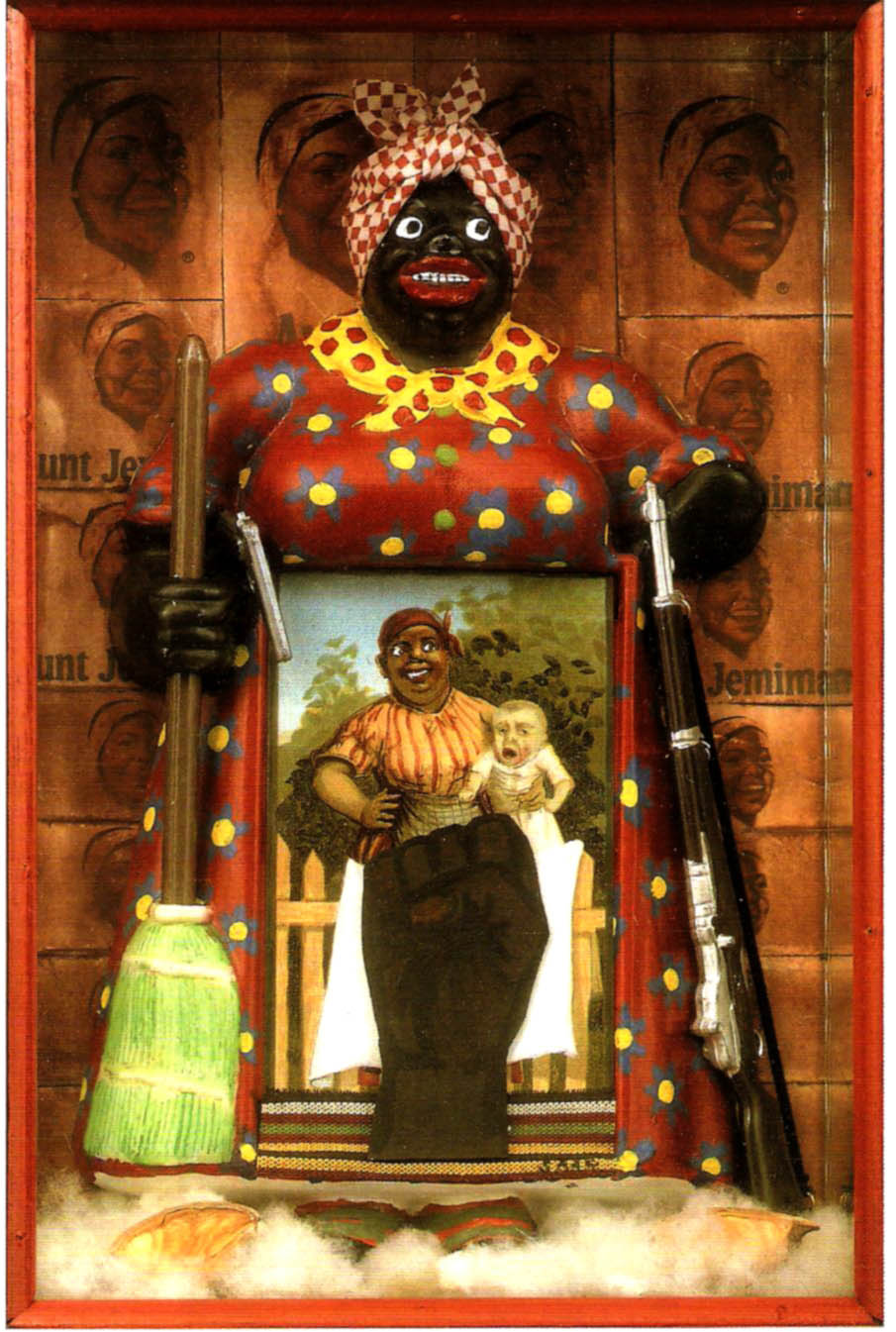

Hattie McDaniel, il volto di Mammy, la governante di casa O’Hara in Gone With The Wind (Via col vento, Victor Fleming,1939) fu premiata con l’Oscar per la migliore attrice non protagonista, perfetta interprete del rassicurante stereotipo della schiava di colore, buona e contenta di sé, ma non trovò posto nella foto di gruppo con gli altri vincitori e non partecipò alla festa del cast del film

Secondo la Treccani lo stereotipo non considera il singolo caso, ma si precostituisce un giudizio (pre-giudizio) che ipergeneralizza e ipersemplifica. Millantando un ragionamento logico – così tutto, così uno – opera una falsa deduzione. È pseudo-logico (la sua genesi è frutto di errori formali e di errori sostanziali, di fatto); lo stereotipo è impermeabile all’esperienza.

Se è vero che quando si parla di stereotipi in genere si fa riferimento agli stereotipi sociali, ossia a credenze condivise da più persone (gli stereotipi razziali, ad esempio), esistono anche stereotipi personali, opinioni di un singolo individuo. Anche se è utile ricordare che, nel momento in cui interpretiamo un dato di realtà attraverso un giudizio precostituito, non siamo mai soli, ma convochiamo un ricco sistema di credenze consolidate. Quanto vale per le opinioni vale anche per le percezioni, possibili vittime di una stereotipizzazione della visione.

Così una volta riconosciuto come noioso ad esempio, un brano di musica barocca, o aver trovato incomprensibile un quadro astratto, in seguito, al ripresentarsi di oggetti analoghi, siamo spontaneamente portati ad accostare ancora nella stessa combinazione quello che abbiamo visto o sentito e significati analoghi.

La comparazione rappresenta tuttavia un elemento naturale e utilissimo del processo percettivo; ciò che la distorce sino a farne un generatore di stereotipi personali è la rigidità, la sua trasformazione in un modello di corrispondenza biunivoca e inalterabile tra determinate percezioni e determinate cognizioni. “Quanto avviene nei processi percettivi stereotipici è un guardare senza vedere, un udire senza ascoltare”. Lo stereotipo è un momento opaco, tra percezione e cognizione, dove ragione e intuizione si smorzano e la luce delle idee si spegne.

Lo stereotipo della visione s’impernia su un sistema di aspettative che progressivamente si sclerotizza: vediamo quello ci aspettiamo di vedere. Economizziamo il pensiero, ci rinserriamo in un’arida avarizia visuale. Esercitiamo a vuoto una sapienza predittiva riducendo la nostra capacità di ricavare informazioni dalle forme osservate e d’intuire similarità e differenze tra queste e altre forme.

Qualsiasi educazione al vedere (versus il guardare stereotipizzante) deve distruggere quanto costruire. deve considerare la tendenza a organizzare la percezione secondo criteri di ripetizione, regolarità, simmetria, ricavando da un minimo di tratti significativi il massimo di significato, eludendo gradualità, variazioni e ambiguità, cercando coppie di senso nette (buono-cattivo, bello-brutto, ecc.), premiando la predisposizione a generalizzare il particolare e a ignorare qualsiasi complessità genealogica per riposarsi in meccanismi monocausali.

Una rosa è una rosa è una rosa. Ma è anche una poesia?

Se nella definizione di stereotipo data dal Grande Dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia sostituiamo la parola opinione con la parola osservazione il senso mantiene intera la sua efficacia: “osservazione non acquisita con la valutazione o l’esperienza personale di singoli casi, situazioni o persone, ma assunta o ripetuta in modo meccanico, fondandosi su elementi pre-costituiti, generali e semplicistici”. Così il monte sarà sempre un arco di cerchio o un triangolo e l’albero un rettangolo sormontato da una sfera, o viceversa le forme geometriche rimanderanno sempre alle stesse forme naturali.

Guardare è riconoscere o ancor peggio credere di conoscere già, vedere è scoprire: scoprire che il punto di vista non è mai collettivo, ma individuale e che per allontanarsi dal proprio è indispensabile insediarsi in quello di un altro, che una stessa forma può generare più di un dato espressivo, che la relazione tra due elementi cambia la natura di entrambi, che la giustapposizione di oggetti diversi è un atto narrativo e conoscitivo, non solo descrittivo o prescrittivo.

Ma lo stereotipo, ombra che si allunga dietro gli oggetti e le immagini kitsch, può funzionare anche come utile reagente per segnalare i cambi di paradigma visivo.

Così se William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) trasforma in accademia la precedente innovazione di Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), stereotipando la sua riflessione sulla rappresentazione classica della bellezza, allo stesso tempo permette il più fragoroso dei paragoni per leggere i successivi nudi quotidiani di Edgar Degas (1834-1917) e le damigelle angolari di Pablo Picasso (1881-1973).

E le case stereotipate disegnate dai bambini – frutto non dell’osservazione ma della riproduzione di altre immagini già semplificate, che in un gioco specchi tendono all’alfabeto di quadrati e triangoli – ci permettono di comprendere meglio la sapienza volumetrica di Ottone Rosai (1895-1957), mettendo in discussione (pratica salutare) i luoghi comuni sui tratti tipici del disegno infantile.

Nel linguaggio pubblicitario lo stereotipo visuale della bellezza, che garantisce pure la perfetta riuscita in ogni tipo di relazioni, è allo stesso tempo confortante e angosciante: da una parte c’è la promessa che acquistando un certo prodotto ci avvicineremo a un aggiornato modello di seduzione, dall’altra c’è la frustrazione dovuta alla evidente impossibilità di attingere davvero l’esempio proposto.

Naturalmente anche questa consapevolezza può trasformarsi in una pubblicità, in un anti-stereotipo pronto a diventare uno stereotipo nuovo di zecca. Come potete vedere qui.

E d’altra parte lo stereotipo di bellezza in vigore (frutto per altro dello sguardo maschile, e del suo potere) lo è solo transitoriamente e provvisoriamente, come riassume in modo abbastanza efficace questa recente animazione dell’illustratrice inglese Anna Ginsburg.

Se può succedere come suggeriva Roland Barthes che dietro lo stereotipo occhieggi, pronto a entrare in scena, il mito, succede anche che lo stereotipo si trasformi subdolamente in luogo comune cioè in “un’opinione resa banale e fastidiosa dal generale abuso”, mascherando la sua natura aggressiva. Ciò che rende il luogo comune apparentemente inoffensivo è proprio la banalità: nascondendosi in essa lo stereotipo annacqua la sua pericolosa falsità.

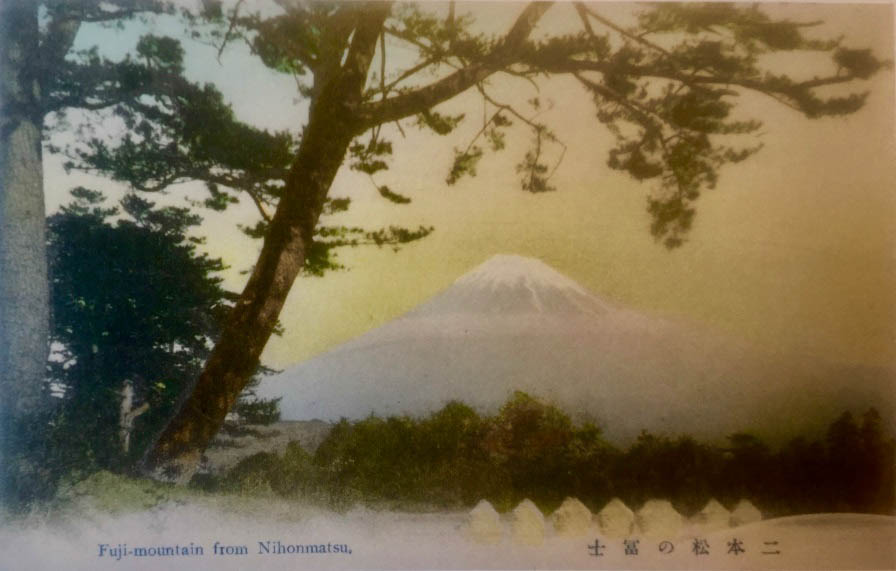

È un luogo comune o uno stereotipo che l’arte astratta sia incomprensibile? Oppure: ciò che ai nostri occhi è un’immagine stereotipata, logorata dalla ripetizione, lo è allo stesso modo per chi guarda la stessa immagine per una prima volta? Magari quella veduta di Napoli con il pino in primo piano che tanto scandalizzava Italo Calvino per la sua ostentata stereotipizzazione ritroverebbe inedita freschezza e significato se accostata a certe cartoline giapponesi dedicate al monte Fuji o al loro ascendente sublime, Hiroshige Utagawa. Il contesto cambia il testo.

Dall’alto in basso: fotografia degli Archivi Alinari con il pino di Posillipo, la baia di Napoli e il Vesuvio impennacchiato; Fuji-mountain from Nihomatsu, 1910 circa, stampa all’albumina colorata a mano; Utagawa Hiroshige, I dintorni di Koshigawa nella provincia di Musahi, (particolare), dalla serie Trentasei vedute del monte Fuji, 1858, Museum of Fine Arts, Boston. Le due ultime immagini sono tratte dal catalogo edito da Skira per la mostra, tuttora in corso, dedicata a Hiroshige alle Scuderie del Quirinale, Roma

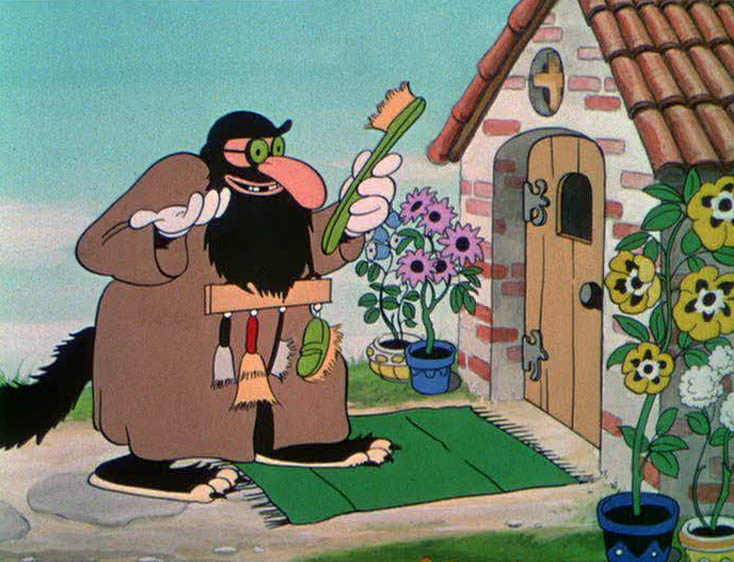

Dall’alto in basso: fotografia degli Archivi Alinari con il pino di Posillipo, la baia di Napoli e il Vesuvio impennacchiato; Fuji-mountain from Nihomatsu, 1910 circa, stampa all’albumina colorata a mano; Utagawa Hiroshige, I dintorni di Koshigawa nella provincia di Musahi, (particolare), dalla serie Trentasei vedute del monte Fuji, 1858, Museum of Fine Arts, Boston. Le due ultime immagini sono tratte dal catalogo edito da Skira per la mostra, tuttora in corso, dedicata a Hiroshige alle Scuderie del Quirinale, RomaD’altronde anche l’invenzione del lupo cattivo e la nascita di una iconografia ostile e stereotipata si può leggere facendo attenzione agli scivolamenti di senso tra luogo comune, cliché e topos. Come ha rilevato con dovizia di fonti Gherardo Ortalli nel suo bel libro Lupi genti culture, la mala fama del lupo nemico dell’uomo nasce nel Medioevo, poiché fino all’ottavo secolo o giù di lì, quell’animale non era stato mai, come poi è divenuto, il simbolo della forza avversa della natura. Il pericolo per eccellenza.

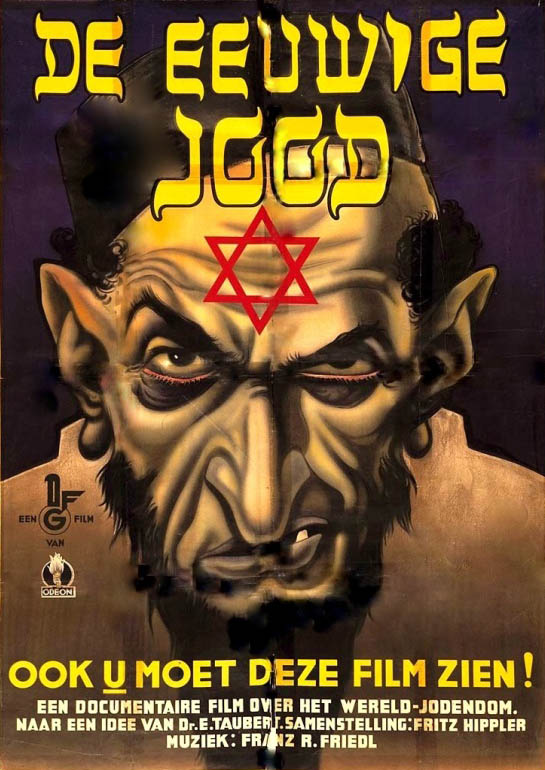

Il lupo era stato fino ad allora solo predatore di greggi, magari simbolico insidiatore delle pecorelle del Buon Pastore. Anche nelle favole di Esopo e Fedro dove pur si accolla il ruolo dell’insidiatore feroce e scaltro, non esce dalla letteratura per appostarsi in agguato a minacciare davvero la nostra specie. Anzi, nella classicità una lupa era celebrata come nutrice capitolina di Romolo e Remo e le lupe inviate dal cielo avevano custodito e allevato Mileto figlio di Apollo e Acacallide. Ma nell’anno Mille il gioco era fatto e la strada era aperta alle similitudini di Shakespeare (Graziano a Shylock: “Il tuo ringhioso spirito deve aver albergato in qualche lupo…perché d’un lupo sono le tue brame sanguinarie, fameliche, insaziabili”) e alle invenzioni di Perrault e dei fratelli Grimm: nasceva un topos narrativo ben consolidato, una vera propria arma rivolta contro l’incolpevole animale (la lupara). Il topos inclinava progressivamente allo stereotipo di una cattiveria irredimibile filtrata persino nella timorata percezione dei pochi lupi sopravvissuti nelle foreste alpine o nei boschi appenninici: il lupo era diventato uno stereotopos. Disney, nel 1933 mentre Hitler sale al potere, confeziona una Silly Simphony dedicata alla favola dei Tre Porcellini, in cui riesce a creare una incredibile crasi tra il topos del lupo cattivo e lo stereotipo del venditore ambulante, un ebreo, subdolo e nasuto. Certo prima, a difendere il lupo dallo stereotipo, c’era stato Rudyard Kipling con il suo Libro della Giungla (1894), ma solo in tempi recenti grazie ai buoni uffici dell’ambientalismo e alle minacce d’estinzione il lupo ha ritrovato una parte se non d’eroe almeno di vittima. Perché persino gli stereotipi più radicati si possono svellere e quelli visivi in particolare si possono dissolvere con un colpo d’occhio, imparando a guardare invece di accontentarsi di vedere. Come spiega anche Daniel Pennac nel suo L’occhio del lupo (1984), in cui un ragazzo e un lupo rinchiuso in uno zoo riescono a vedere l’uno il mondo (e il passato) dell’altro, accecando così i rispettivi pregiudizi.