Il termine biodiversity è stato impiegato per la prima volta dal biologo, naturalista e saggista americano Edward Osborne Wilson che lo scelse nel 1988 come titolo per l’edizione da lui curata degli atti del National Forum on Biological Diversity. La biodiversità è, secondo la definizione proposta alla conferenza Onu su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, ‘ogni tipo di variabilità tra gli organismi viventi, compresi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e altri acquatici e i complessi ecologici di cui essi sono parte; essa comprende la diversità entro specie, tra specie e tra ecosistemi’. Nel 1928 Walter Benjamin scrisse più di un testo il cui argomento erano i bambini, i loro giochi e giocattoli, i libri a loro dedicati e quello spazio di senso, tra memoria e riflessione, che si produce considerando la propria infanzia, quasi frugandovi dentro come in una soffitta che abbia conservato intatti gli oggetti e le cose, ma illuminate da una luce del tutto attuale. Tra quei suoi scritti ve ne è uno, intitolato Ingrandimenti, che possiamo leggere come testo evocativo di una speciale biodiversità:

[Il bambino disordinato]. Ogni sasso che trova, ogni fiore che raccoglie e ogni farfalla che cattura sono per lui l’inizio di una collezione, e una sola grande collezione è, ai suoi occhi, tutto ciò che egli comunque possiede. Nel bambino questa passione mostra il suo volto autentico, il severo sguardo da indiano di cui negli antiquari, nei ricercatori e nei bibliofili non resta che un bagliore offuscato e maniacale. Come si affaccia alla vita, egli è già un cacciatore. Caccia gli spiriti, di cui fiuta la traccia nelle cose; tra spiriti e cose gli passano anni interi, durante i quali il suo campo visivo si conserva libero da presenze umane. Gli accade come nei sogni: non conosce nulla di duraturo; le cose gli succedono, crede lui, gli capitano, gli si presentano. I suoi anni di vita nomade sono ore nel bosco dei sogni. Di là trascina a casa il bottino per pulirlo, consolidarlo, liberarlo dagli incantesimi. I suoi cassetti devono trasformarsi in arsenale e serraglio, museo del crimine e cripta. “Mettere in ordine” vorrebbe dire distruggere un edificio pieno di castagne spinose che sono mazze ferrate, cartine di stagnola che sono un tesoro d’argento, cubetti delle costruzioni che sono bare, piantine grasse che sono totem e monetine di rame, scudi di guerrieri. Da un pezzo il bambino aiuta a mettere in ordine l’armadio della biancheria della mamma e la libreria del papà. Ma nella sua riserva è ancora ospite nomade e bellicoso.

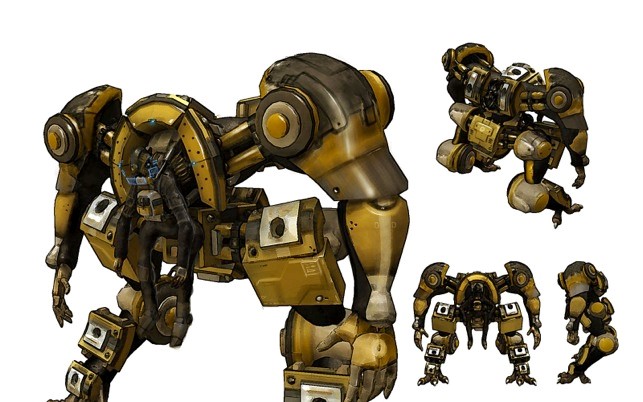

Il bambino disordinato non è che una delle specie disegnate da Benjamin nel suo ecosistema dell’infanzia, ma è quello che meglio riflette una moderna idea di ambiente complesso. C’è anche il bambino nascosto: nei posti che sceglie per celarsi “è chiuso dentro il mondo della materia” di cui conosce con precisione sensoriale forme, consistenza e vibrazioni, e poi il bambino goloso che attraverso il tatto conosce l’oggetto dei suoi amori prima di assaporarne in bocca la dolcezza, il bambino sulla giostra che “troneggia devoto sopra un mondo che sente suo”, il bambino che legge che tra le lettere della pagina sta come nel fitto di una nevicata da cui è imbiancato, infreddolito, rapito, e infine il bambino arrivato in ritardo che si muove tra le ore, i minuti, come un affaticato garzone cui incombono pesi e silenzi. In questi ritratti, in queste descrizioni, è sempre messa in luce una speciale relazione tra le cose e il bambino; è una relazione che ne stimola la facoltà di aggirarsi tra fatti e oggetti, allo stesso tempo misurandone la fisicità con l’ingenua violenza di un selvaggio traslocato per magia dalla foresta tropicale a un aeroporto, e alleggerendone l’apparenza con una fantasia sempre affamata di nuovi sapori. È il bambino disordinato che partecipando della natura del collezionista, coraggioso conservatore, audace esploratore e custode, meglio ci sembra interpretare la figura del futuro paladino della biodiversità: che butta all’aria la realtà così com’è per ritrovarvi un ordine differente, organizzando quei frammenti restii all’uniformità ma destinati alla convivenza. Ma i bambini di oggi sono a corto di soffitte e bauli dove scavare indisturbati, buttando all’aria vecchi mondi per ricostituirne di nuovi, di scatoline dove nascondere le elitre di un coleottero, le ali di una farfalla, per non dire dei cassetti dove si rispettino i diritti di vecchie “miniature” dei gormiti o degli exogini. Allora ecco un videogioco che permette di sviluppare una nuova specie a partire da un determinato organismo microscopico. Il giocatore può trasformare gradualmente la sua creatura in un ente intelligente e sociale, sino a renderlo capace di intraprendere esplorazioni interstellari, messaggero di una cultura e di un mondo del tutto virtuali. Il gioco si chiama Spore, è stato realizzato nel 2008 dalla Maxis, quella di SimCity, e progettato da Will Wright. Oltre alla creazione di un essere che prima non c’era, Spore offre la possibilità di dotarlo di strumenti, i più fantasiosi, funzionali e spesso letali che si possano immaginare, utili alla sua strategia evolutiva. L’obiettivo di ognuna delle creature inventate è raggiungere lo spazio profondo per interagire con specie aliene. C’è poi un sito, Sporepedia, dove i giocatori inseriscono dati e informazioni e si scambiano valutazioni e commenti. Naturalmente, e con le stesse regole, un bambino può giocare a fingersi scienziato con la passione per la biodiversità, misurando i continui cambi di prospettiva imposti da fattori imprevisti, o a credersi dio con diritto di prelazione sullo spazio esterno.

La lunga saga cinematografica di Star Wars ci aveva già abituati alla commovente umanità delle creature più convenzionalmente repellenti, alle insospettate inclinazioni per un umorismo alla viennese in certi proboscidati dal passo stanco, alla moralità western dei più improbabili sceriffi del cosmo con l’aspetto di obesi echinodermi, al sex – appeal di danseuse che per riposarsi dalle fatiche dell’after-hour galattico si accoccolavano nella propria coda. Il messaggio era: la diversità è bellezza.

Un giorno, un anno, un milione di anni in un frammento di mondo, l’uomo, gli animali, la vegetazione, l’eros, le stagioni, il riposo, il pianto, la tecnica, il lavoro, l’avidità, le voci, i rumori: è il Pianeta Azzurro, film di Franco Piavoli del 1982. Un concerto di suoni e immagini che cercava di ricostruire la diversità della vita in questo mondo, con un alfabeto fatto di momenti essenziali. Un alfabeto, tanto emotivo quanto naturale, che il regista non voleva fosse dimenticato.

Dopo Walter Benjamin, e adoperando Franco Piavoli come transito, possiamo indicare un altro bizzarro precursore della biodiversità, Gabriele D’Annunzio. Vi proponiamo di leggere la sua poesia La pioggia nel pineto come il diario di un botanico:

Piove

dalle nuvole sparse.

Piove su le tamerici

salmastre ed arse,

piove sui pini

scagliosi ed irti,

piove sui mirti

divini,

su le ginestre fulgenti

di fiori accolti,

su i ginepri folti

di coccole aulenti,

(…)

E il pino

ha un suono, e il mirto

altro suono, e il ginepro

altro ancóra, stromenti

diversi

sotto innumerevoli dita.

E poi ancora, sfogliando Alcyone, adoperiamo La sera fiesolana come un’attenta prima guida alla natura dei colli fiorentini:

la pioggia che bruiva,

tepida e fuggitiva,

commiato lacrimosa de la primavera,

su i gelsi e su gli olmi e su le viti

e su i pini dai novelli rosei diti

che giocano con l’aura che si perde,

e su ’l grano che non è biondo ancóra

e non è verde,

e su ’l fieno che già patì la falce

e trascolora,

e su gli olivi, su i fratelli olivi

che fan di santità pallidi i clivi

e sorridenti.

E i fratelli olivi sono lì per invitare anche San Francesco fra i difensori della biodiversità, insieme al Papa ovvio che ha intitolato la sua ultima enciclica, Laudato si’ , dove è scritto niente di questo mondo ci risulta indifferente:

Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature,

spetialmente messor lo frate sole,

lo qual è iorno, et allumini noi per lui.

(…)

Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle;

in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

(…)per frate vento

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,

per lo quale a le tue creature dai sustentamento.

(…) per sor’aqua,

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

(…) per frate focu,

per lo quale ennallumini la nocte:

et ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

(…) per sora nostra matre terra,

la quale ne sustenta et governa,

et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.

predella della tavola Stigmate di San Francesco, 1295-1300, Musée du Louvre, Parigi.

Se vogliamo poi pensare a un autore che in questa ricognizione di parole e pensieri diversamente-bio possa rappresentare il cinema, è senz’altro Wes Anderson. Il regista texano nel 2004 ha girato le Avventure acquatiche di Steve Zissou, film su un oceanografo bizzarro a caccia di uno squalo, e sul suo ecosistema, di Zissou non dello squalo, fatto di amici figli mogli allievi assistenti impaniati tutti in un groviglio di fatti e misfatti, minimi quanto ironici, ma senz’altro diversi.

Un film decisamente strampalato che ricorda con ironia Jacques Cousteau e si perde dietro le orme blu di un fantomatico squalo-giaguaro.

La biodiversità in superficie e in profondità (Matt Zoller Seitz, The Wes Anderson Collection, Abrams, New York 2013). Lo squalo-giaguaro è ritratto in tutta la sua immaginaria imponenza.

Per riposare infine gli occhi, senza spegnerli e senza andare fuori tema, ci sediamo davanti al quadro del Doganiere Rousseau Il sogno (1910), conservato al Museum of Modern Art di New York. È una giungla illuminata da un sole polare, dove si affollano felini attoniti, serpenti smaglianti, volatili orgogliosi, una donna nuda distesa su un sofà famigliare e borghese, un indio che suona il flauto, nel rigoglio di una vegetazione complicata ma dai contorni netti. Rousseau ha dipinto più di venticinque quadri aventi per soggetto la giungla, senza esserci mai stato. La natura selvaggia l’aveva conosciuta attraverso la letteratura popolare, l’esposizioni coloniali e lo zoo di Parigi. Era un maestro, diverso.

La biodiversità e la bellezza in reciproca contemplazione.