“Quando nacqui ero un cucciolo giallo; data, località, discendenza e peso ignoti. (…) da quel cucciolo giallo di «razza» che ero, mi trasformai col tempo in un anonimo bastardo sempre giallo, che aveva tutta l’aria di un incrocio fra un gatto d’angora e una cassetta di limoni”

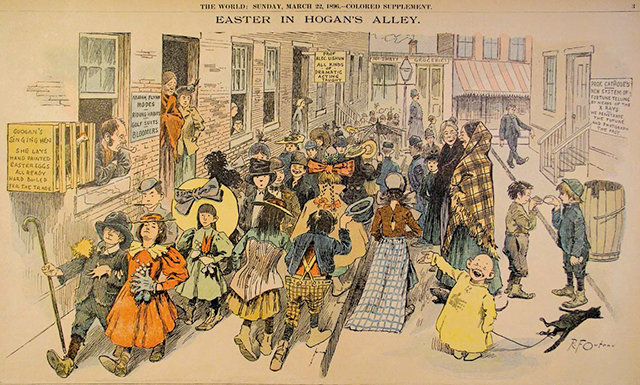

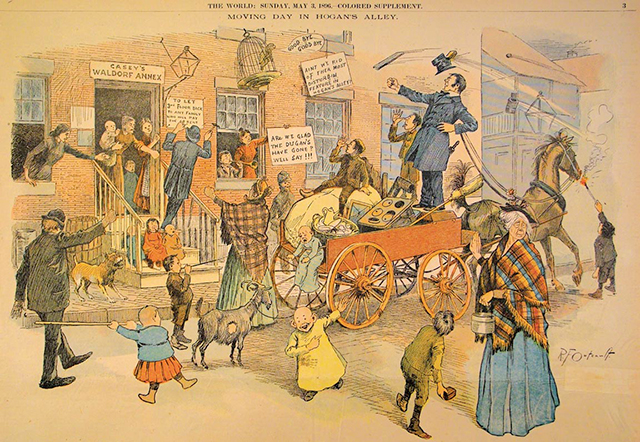

Questo l’autoritratto del protagonista di un racconto di O. Henry pubblicato nel 1906 nella raccolta Four Million (quattro milioni, come gli abitanti di New York allora). Perché giallo? Forse perché proprio a New York dal 1895 al 1898 il disegnatore Richard F. Outcault aveva pubblicato regolarmente sul supplemento domenicale del New York World di Joseph Pulitzer prima e sul New York Journal di Randolph Hearst poi, il primo fumetto a colori della storia: Yellow Kid. Il Bambino Giallo aveva grandi orecchie a sventola, i denti sporgenti, la zucca pelata, e vestiva un camicione da notte giallo. La sua figuretta sorrideva ammiccante da qualche punto di un unico grande affresco di vita quotidiana ad Hogan’s Alley, un quartiere popolare parodiato con ruvidissima ironia. Era un testimone della bislacca imperfezione del mondo, allo stesso modo del cagnolino di Henry. Sul campanone di stoffa gialla in cui era insaccato Yelllow Kid Outcault scriveva un commento alla scena rappresentata: i lettori erano abituati a cercare sulla pagina quella macchia gialla, come una luce accesa che illuminava l’umorismo del disegno e invitava all’attenzione.

La vestina brillante di Yellow Kid è il punto su cui si focalizza lo sguardo.

Il giallo ci invita allo spettacolo e ci mette in guardia. C’è da divertirsi, ma non manca il pericolo.

Quello che vediamo in azione nelle tavole di Outcault, l’effetto di attrazione di un punto di mira cromatico, è rilevabile anche nella Veduta di Delft dipinta da Jan Vermeer nel 1660. Nel quadro del maestro olandese c’è infatti un tetto molto inclinato, tanto da apparire quasi verticale, di un giallo eclatante, squillante quanto il camicione di Yellow Kid. Il suo splendore è come un sole annidato tra le case. È quel ‘pezzo di muro giallo’ che Marcel Proust nella Ricerca del tempo perduto ha scelto come esemplare del modo in cui il romanziere Bergotte, sul punto di morire, pensa avrebbe dovuto scrivere:

“I miei ultimi libri sono troppo secchi, avrei dovuto stendere più strati di colore, rendere la mia frase preziosa in sé, come quel piccolo lembo di muro giallo.”

Prezioso è il giallo e se pure lo si voglia contrapposto all’oro, spesso dell’oro è metafora:

Quando un giorno da un malchiuso portone

tra gli alberi di una corte

ci si mostrano i gialli dei limoni;

e il gelo del cuore si sfa,

e in petto ci scrosciano

le loro canzoni

le trombe d’oro della solarità

Montale, l’autore di questo frammento della poesia I limoni, dagli Ossi di seppia, è stato anche un precoce e sorprendente ammiratore di Mulan (Magnolia), protagonista di un poema cinese contenuto in una silloge prefata nel 1943 dallo stesso poeta, assai prima che quella diventasse un’eroina di Disney:

“Di mano sconosciuta è per esempio il Poema di Magnolia, la fanciulla guerriera che solo dopo molti anni di battaglie, di lotte e di vittorie, dimette l’armatura, stringe i capelli in un nodo, si tinge la fronte di giallo ed esce incontro ai suoi commilitoni”

Eh, sì, perché in Cina il giallo è colore associato alla Terra, alla stabilità, è il Centro, la totalità: quindi è emblema di forza determinante ed equidistante, di consapevole autorità. L’Imperatore Giallo è il titolo di un leggendario sovrano che avrebbe regnato quasi cinquemila anni fa ed è considerato il fondatore della civiltà cinese. È un giallo il suo, solare, acceso, saturo d’energia.

Nella nostra civiltà invece a partire dal medioevo il giallorino, una tinta più pallida, evanescente, diremmo oggi un giallo spento, ha connotato solo sentimenti negativi: invidia, tradimento, angoscia, gelosia, avarizia, perfidia, vigliaccheria, malattia. Il mondo islamico, a partire dall’VIII secolo, lo associa agli ebrei e ai cristiani e nel mondo cristiano diventerà il contrassegno dei soli ebrei.

Ebreo e traditore, Giuda è dipinto da Giotto, nella Cappella degli Scrovegni a Padova, vestito di un allarmante giallo di facile lettura per i devoti medievali.

Cesare Ripa nella sua Iconologia di fine Cinquecento scrive che la Malvagità è

“donna vecchia, mora e di estrema bruttezza, vestita di color giallolino, il qual vestimento sarà tutto con’esto de ragni, ma che siano visibili, e conosciuti per tali, e in cambio de capegli haurà circondato il capo da un denso, e gran fumo”

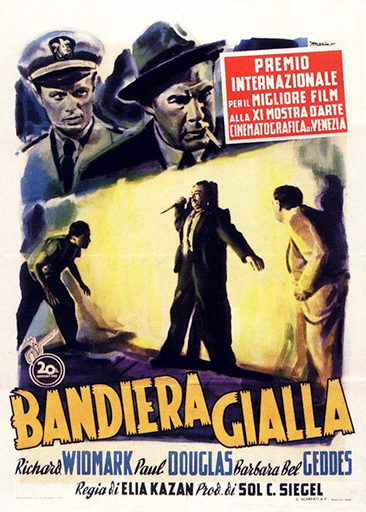

Insomma il giallo si addice alle streghe e alla paura dei bambini. Anche la natura si accoda: le vespe, i più velenosi tra i serpenti marini, la tigre, certe deliziose quanto micidiali ranocchie della foresta pluviale, segnalano con la loro livrea gialla e nera di essere molto pericolosi, mortali. Gentilmente dissuadono prima di colpire; innalzano Bandiera Gialla come le navi che sventolando la loro denunciano un’epidemia a bordo e invitano tutti a stare alla larga. Di tutt’altra idea era il cantante beat Gianni Pettenati che nel 1966 cantava: “Finché vedrai/sventolar bandiera gialla/tu saprai che qui si balla/ed il tempo volerà”.

Un ufficiale del U.S. Public Healt Service e un capitano di polizia hanno due giorni per trovare gli assassini,

prima che l’epidemia si diffonda in città. È il1950.

Quindici anni dopo la radio italiana manda in onda la prima puntata di Bandiera Gialla condotta da Renzo Arbore e di Gianni Boncompagni. La bandiera gialla, simbolo di quarantena in caso di epidemia, allude all’ostracismo che le trasmissioni del servizio pubblico imponevano alla musica beat. Ma la peste musicale dilagherà inarrestabile.

È pur vero che il Cesare Ripa di cui sopra, paladino delle differenze tonali, faceva gran differenza tra giallolino e giallo, così descrivendo l’Aurora:

“Una fanciulla di color incarnato con un manto giallo in dosso, haverà in mano una Lucerna fatta all’antica accesa, starà a sedere sopra il Pegaso Cavallo alato, perché da Homero in più luoghi ella è chiamata krokopeplos che vuol dire velata di giallo”.

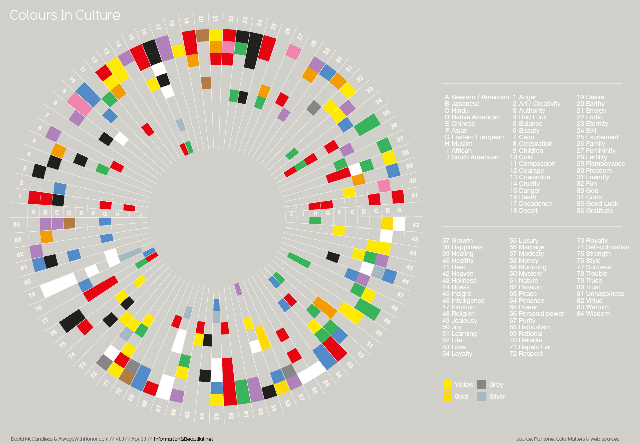

Secondo una infografica di alcuni anni fa, Colours in culture, il giallo era associato in Giappone sia alla codardia che al coraggio, alla gioia e alla malattia, all’idealismo e all’inganno: una specie di visualizzazione dell’instabilità cromatica, ed emotiva, di questo che è pur sempre un colore puro. Per i nativi americani gialla è la nostra interiorità, il pericolo e l’amore; per gli indiani è gialla la sensualità, la divinità, giallo è il colore della terra e della veste di Krisna. Per i mussulmani è la forza e il colore del lutto.

Sospettiamo che la sparizione del giallo dal Sud America sia un vero giallo.

Secondo Havelock Ellis tra i bambini e i popoli primitivi il giallo contende al rosso il primato del colore più amato, mentre per quanto riguarda Van Gogh non ci sono dubbi. Scriveva al fratello Teo: “Non può esserci il blu senza il giallo o senza l’arancione. Se usi il blu, devi usare anche il giallo o l’arancione, non credi?”. La sua camera ad Arles era completamente dipinta in giallo. Si può dire che Van Gogh vedeva giallo? In effetti è proprio così: «vedeva giallo» perché era intossicato dal liquore d’ assenzio e dalla digitale, con cui curava l’epilessia. L’assenzio contiene un composto chimico che in eccesso è tossico per il sistema nervoso e causa la xantopsia, una patologia per cui gli oggetti bianchi appaiono gialli e violetti quelli scuri: un idillio di colori complementari.

Come far capire a un bambino che razza di colore è il giallo? Infilatecelo dentro: cioè, per un giorno vestitelo tutto di giallo. Non passerà inosservato, metterà allegria ai buoni e terrà alla larga i cattivi, potrà camminare sotto la pioggia come fosse una giornata di sole e sotto il sole brillerà come una foglia d’oro. Se non bastasse prendetelo per mano e camminate insieme a lui lungo la strada di mattoni gialli (yellow brick road) fino alla Città di Smeraldo. Lì ci sarà il Mago di Oz ad aspettarvi e vi spiegherà tutto.