Molti anni fa una vicina, di cui per cavalleria non posso rivelare il nome, venendo a sapere del mio interesse per la filosofia, esclamò: “Non adorate la Repubblica di Plutone?” La Repubblica di Plutone mi è rimasta in mente da quel momento in poi come una descrizione straordinariamente appropriata di quell’oltretomba intellettuale che viene esplorato da molti saggi contenuti in questo volume. Ciascuno di noi, in base ai propri pregiudizi, abita nella Repubblica di Plutone.

Se Platone avesse conosciuto questo aneddoto, che dobbiamo a Peter Medawar biologo e zoologo britannico, forse lo avrebbe utilizzato nel suo Cratilo attribuendolo a Socrate, visto che in quel dialogo si cerca di stabilire a quali condizioni le parole possano dirsi giuste o corrette. Noi ci limitiamo a dire, giocosamente, che la parola Platone ha subito un’evoluzione imprevista in Plutone, o meglio un’imprevista trasformazione, proprio come accade al serpente pitone di Gianni Rodari che per un errore diventa il serpente bidone, lasciandoci immaginare un rettile greve e goloso che si trascina per la giungla appesantito da una dieta ipercalorica a base di coccodrilli. Per non dire del cemento armato che scopre di essere amato. Ma da chi? O il Ghiro d’Italia, dove non si corre in bicicletta ma si dorme all’ombra degli alberi fronzuti. O forzuti? Più seriamente e con le parole di Telmo Pievani, consideriamo

l’evoluzione come trasformazione del possibile, variazione su temi noti, abile aggiustamento (tinkering) dell’esistente, diversa utilizzazione e regolazione della stessa informazione strutturale.

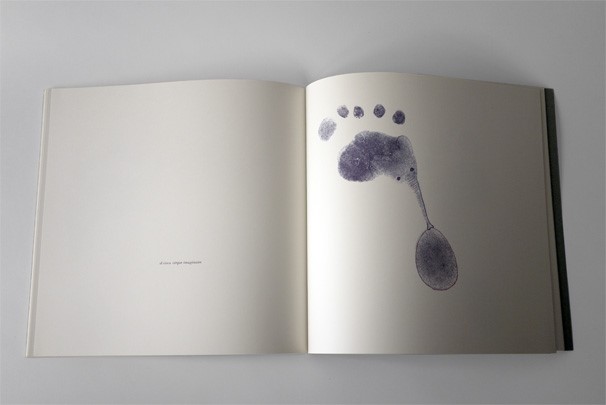

Si deve a un altro biologo, Francois Jacob, la metafora dell’evoluzione che, come un bricoleur nel corso di milioni di anni rimaneggia, aggiusta, sposta, adatta, taglia, e così da una ruota di bicicletta ricava una carrucola o da una seggiola rotta una scatola per la radio. Allo stesso modo nei libri di Chantal Rossati le forme, l’impronta della mano o di un piede, e le cose, le erbe e le foglie, vivono di trasformazioni poetiche. Forme contro la routine, Quadrifogli, Promenade sono piccoli libri del mutamento, a cui non si chiedono responsi ma illuminazioni. Nel palmo non si legge la fortuna ma un uccellino con corona di penne tropicali; la pianta del piede è un elefante che con la sua proboscide gonfia un palloncino; il gambo di una foglia quadrilobata è arcuato dal peso di una bambina che si dondola sull’altalena; una piumetta azzurra soffia nell’aria due esili fili d’acqua ed è subito una gentile balena; il gatto con gli stivali esibisce ai talloni due quadrifogli come speroni verdi.

E a proposito di fiabe: i fratelli Grimm non furono soltanto gli autori dei Kinder- und Hausmärchen ma anche linguisti ed etimologi. Jakob documentò nella sua Deutsche Grammatik (1819) i rapporti tra le lingue indoeuropee e con Wilhelm lavorò per codificare le regolarità del cambiamento alla base delle diversificazione del ceppo linguistico originario.

Stephen Jay Gould, l’ultimo dei biologi che tiriamo in mezzo a queste considerazioni, nel suo libro Bravo Brontosauro, apre un saggio con il racconto delle competenze accademiche di Jacob e Wilhelm e ammicca ai lettori di fiabe:

La legge di Grimm non stabilisce che tutti i ranocchi si trasformeranno in prìncipi alla fine del racconto, ma specifica i mutamenti consonantici caratteristici fra il protoindoeuropeo e le lingue germaniche.

Forse sono state proprio le fiabe, con le trasformazioni che vi s’incontrano così di frequente, a ispirare i due bravi fratelli grammatici di Hanau nei loro studi. Può darsi che le intuizioni dei Grimm sulle ramificazioni di un unico ceppo in idiomi diversi e le mutazioni magiche presenti nelle loro fiabe siano in qualche modo legate. Insomma che il tema dell’evoluzione (cambiamento che conserva) sia stato comune al lavoro dei Grimm grammatici e dei Grimm narratori. E andando un po’ più oltre, forse nelle fiabe le strutture trasformative della lingua fanno capolino sotto specie di metamorfosi meravigliose: queste sarebbero dunque una metafora di quelle.

I sei poveri figlioli del Re, sposato in seconde nozze alla solita donna malvagia, non furono forse trasformati in sei candidi cigni per la tenebrosa virtù magica di quelle sei bianche camicine ricevute in dono dalla matrigna? Naturalmente alla fine della storia torneranno al loro sembiante, ma a uno di loro, il più giovane, mancherà per sempre il braccio sinistro e sulla schiena gli rimarrà un’ala di cigno.

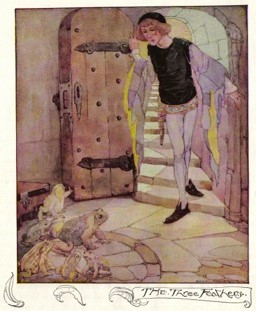

Eppoi non ci sono solo rospi che si traformano in prìncipi, ma anche una deliziosa rospettina che posata su una carota si trasforma nella più incantevole damigella, mentre l’ortaggio diventa un cocchio d’oro e sei sorcetti magnifici cavalli (Le tre piume).

Ma all’evoluzione di zucche in carrozze, topi in destrieri e lucertole in valletti, siamo abituati. C’è poi Selvaggetta che in una noce custodisce la veste che muta il suo aspetto miserevole in una bellezza sfolgorante. Ci sono prìncipi colpiti da malefìci che li hanno trasformati in leoni e bambine capricciose che avendo per bambinaia una maga stizzosa svolano via in forma di cornacchia; e c’è un ranocchio (animale ideale per qualsiasi trasformazione) in bottiglia che è invece uno Spirito e diventa un terribile gigante alto metà di un albero. C’è chi cresce a dismisura e chi rimpicciolisce, proprio come Alice; un giovane principe, messo a dura prova da una terribile principessa, trova aiuto in un corvo magico che per farlo penetrare segretamente nel castello, tanto lo riduce da farlo entrare in un uovo. Queste imprevedibili evoluzioni sono sempre reversibili: sono un passaggio nell’altrove e altrimenti con biglietto di ritorno assicurato. A differenza di quanto accadeva nelle implacabili Metamorfosi di Ovidio, dove il cambiamento è eterno, e spesso origine mitologica di fiori e piante.

Da Ovidio ai Pokémon giapponesi il passo non è affatto breve, ma al gatto con gli stivali basterebbe un balzo per compierlo. I Pokémon sono una creazione dei primi anni novanta di Satoshi Tajiri, collezionista d’insetti, e nascono come protagonisti di un videogioco in cui un bambino deve collezionare tutti questi piccoli mostri che, come scriveva Loredana Lipperini, sono soprattutto «carini»:

Hanno grandi occhioni da pelouche come Jigglypuff, la pallina di pelo rosa che addormenta gli avversari col suo canto. Vantano un musetto disarmante e un’anima gandhiana come Pikachu, il topo elettrico che impera non soltanto sugli zainetti delle bambine, ma sulla fiancata della flotta area nipponica e sui salvaschermo dei computer giapponesi.

Il loro nome è la contrazione di Pocket Monsters, mostri tascabili. Mostri ma kawaii, carini appunto, e piccoli: suscitano vezzeggiativi, dolcezze e hanno generato infiniti minuscoli protagonisti, più cattivelli, nell’arte neopop giapponese di Takashi Murakami, Yoshitomo Nara, Masahiko Kuwahara e molti altri.

Il videogioco dei Pokémon è diventato poi un cartone animato, una serie di film, una collezione di carte e infine di miniature. Il merchandising che ha accompagnato il loro successo ha avuto uno sviluppo esponenziale. I Pokémon sono moltissimi, ineducabili, ma pronti ad evolversi in altre forme: a ogni stadio incrementano il loro sapere, il loro potere, le loro capacità. Restano fedeli alla specie di partenza ma con caratteristiche differenti. Hanno un’identità fluttuante, mutevole. Accumulano esperienza dalle battaglie che combattono l’uno contro l’altro; quest’esperienza si trasforma in conoscenza e la conoscenza in una abilità nuova che subito dà vita a una nuova forma. Sono propagandisti di un darwinismo volgare ma efficace. Sono animali fantastici, ma in qualche modo domestici: Bulbasaur, ad esempio, è una via di mezzo tra un cagnolino su di peso, sorridente, e una rana, con un bocciolo di rosa ben chiuso sulla schiena; quando evolve una prima volta diventa Ivysaur, assai più ringhioso: sul dorso il bocciolo si è appena schiuso, ha cambiato colore, e sono pure comparse tre ampie foglie frastagliate; l’ultima trasformazione è Venusaur, decisamente più massiccio e con una palma vermiglia in groppa sormontata da una corona. C’è pure un Mega Venusaur dove il barocchismo vegetale è però così sfacciato da trasformare il povero mostriciattolo in un vaso da fiori di pessimo umore. Sebbene la cosa appaia inquietante, un bambino potrebbe essere rassicurato dall’idea che si cambia, anche radicalmente, rimanendo però se stessi: che l’identità sia contemporaneamente una certezza e una probabilità.

E spostando lo sguardo dall’interno all’esterno, i bambini non saranno troppo sorpresi (o lo saranno un po’ meno), osservando uno stesso pittore, Piet Mondrian, dipingere tra il il 1908 e il 1912 una serie di alberi completamente differenti tra loro. L’ Albero rosso (1908-1909), un tronco incandescente con una chioma scompigliata da strega al rogo, ma ben riconoscibile nel disegno; l’Albero grigio (1911-1912) mostra lo scheletro della pianta, quasi una mappa, con i rami a tracciare delle linee di forza astratte volte a segmentare il cielo, per geometrizzare il mondo. Nel 1912 il Melo in fiore lascia al titolo il compito di guidarci all’interpretazione: è l’evocazione di un dato di natura ormai del tutto interiorizzato.

Dunque l’arte adulta del Novecento percorre in senso inverso il gesto del bambino che cresce e disegna ciò che ritiene in ciò che vede. Il bambino crede di avvicinarsi alla verità delle cose affinando la capacità imitativa, l’artista pensa invece che la mimesi sia un inganno e confida ogni verità al suo gesto espressivo, quale che sia. L’evoluzione forse ha due direzioni di marcia e noi non sappiamo mai quale stiamo percorrendo.