Il voyeurismo dell’uomo invisibile si concede una pausa di ristoro.

Per chi vuole sapere tutto e subito sull’invisibile, è appena uscita la traduzione italiana di un libro la cui edizione originale risale a un paio di anni fa: L’invisibile. Il fascino pericoloso di quel che non si vede (Einaudi, 2016). L’autore è Philip Ball, un divulgatore scientifico di studi oxfordiani e di lunga militanza tra i collaboratori della rivista «Nature». Percorriamo l’indice in cerca d’illuminazione: Perché scompariamo, Forze occulte, Paura del buio, Raggi che collegano mondi, Abbagliati e confusi… In verità se i titoli dei capitoli eccitano la curiosità ma moltiplicano i dubbi, va meglio con i paragrafi: L’anello magico, Bambini invisibili, Catturare il popolo invisibile, La donna invisibile, Sparire nel nulla… Pagina dopo pagina entrerete in confidenza con la storia, la cronaca, la scienza e l’arte praticata nell’isola che non c’è: nella Repubblica di Platone il narratore Glaucone spiega che l’invisibilità è un problema morale, non tecnico e porta ad esempio la vicenda di Gige cui un anello magico offre il dono insperato di non essere visto a comando. Gige di questo privilegio fa un uso nefasto, seduce la moglie del suo re e poi uccide il sovrano conquistandone il trono. Glaucone, cioè Platone, si dice convinto che l’invisibilità sia dunque una sfida morale di cui nessuno di noi ‘si mostrerebbe all’altezza’. Poi c’è l’elmo dell’invisibilità donato da Atena a Perseo per sfuggire alle Gorgoni dopo l’uccisione di Medusa; un altro elmo magico che fa sparire chi lo indossa è nel Ring wagneriano; un mantello dell’invisibilità permette a un vecchio soldato di seguire nella notte le dodici principesse danzanti della fiaba dei fratelli Grimm Le scarpe logorate dal ballo. Un altro e più recente mantello, ereditato dal padre defunto e appartenuto per secoli alla famiglia come dono della Morte, è quello adoperato con certa disinvoltura e malizia infantile da Harry Potter; non si può trascurare infine lo Hobbit di John Ronald Reuel Tolkien:

Pareva che l’anello che aveva fosse magico: rendeva invisibili! Naturalmente aveva sentito parlare di queste cose, nelle antiche leggende; ma era difficile credere che ne avesse realmente trovato uno, così per caso.

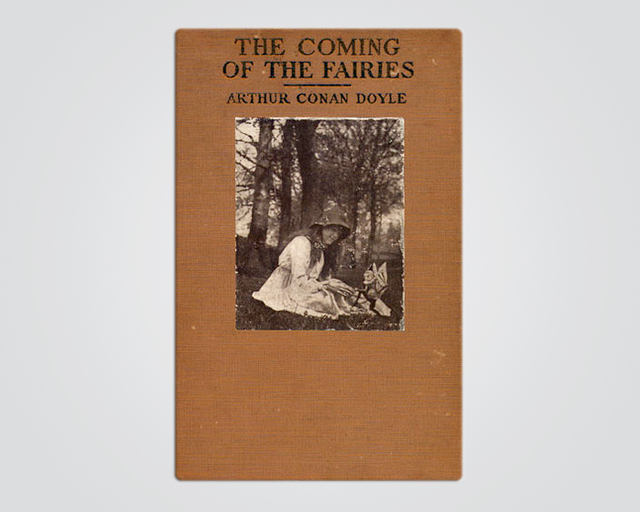

Il mondo invisibile, anzi i mille mondi possibili di là dallo specchio sono popolati di folletti, (cui finì per credere anche Conan Doyle creatore dell’arci-razionalista Sherlock Holmes), di spiriti, di presenze occulte, d’illusioni ottiche ma anche di scienziati che alla Duke University lavorano alacremente ad uno scudo dell’invisibilità o di artisti che spariscono sullo sfondo delle loro opere con mirabolanti exploit mimetici.

essi ci sarebbero invisibili a meno che non potessimo noi stessi sintonizzarci su quelle.”

Prima di lasciare l’enciclopedia dell’invisibile di Ball alla sua temeraria esaustività citiamo un frammento che sembra essere programmatico:

Sia l’antichità delle riflessioni sull’invisibilità che la sua onnipresenza come topos nei racconti per l’infanzia non sono sorprendenti, dato che la fiducia nella propria abilità di «sparire» è apparentemente una parte innata e normale del paesaggio mentale del bambino.

Nei bambini molto piccoli la facoltà di rendersi invisibili ha a che vedere con la potenza dello sguardo: ciò che il bambino rende invisibile agli altri chiudendo gli occhi, non è il proprio corpo, l’involucro, ma il sé: l’essenziale, quella qualità che fai di noi un unicum, potremmo dire, la personalità. Un bambino che si copre gli occhi con le mani diventa invisibile e fa sparire chi l’osserva: questo accade perché solo gli sguardi che s’incrociano rendono sensibile la reciproca esistenza di chi guarda e di chi è guardato. Nell’esperimento condotto dallo psicologo James Russel e dai suoi collaboratori della Cambridge University nel 2012, alla base delle precedenti considerazioni, i bambini cui veniva chiesto se si fossero resi invisibili agli adulti coprendosi gli occhi con le mani rispondevano affermativamente. Ma a una successiva domanda, mirata a sapere se l’adulto potesse vedere la testa del bambino seguiva ancora una risposta affermativa. Diventare invisibili rientra a buon diritto tra quelle facoltà che possediamo nell’infanzia e poi perdiamo o dimentichiamo nella vita adulta: come la capacità di vedere Peter Pan e il suo vascello volante.

Dunque c’è una verità delle cose che può rendersi invisibile e non poggia sulla concretezza delle apparenze: per essere percepita non solo deve essere guardata ma deve ricambiare lo sguardo. È necessaria un’esperienza di reciprocità cognitiva.

L’invisibile, il sé attivato dallo sguardo è un’entità implicita in ogni forma percepibile? Forse lo sguardo può animare anche il sé delle cose? Gli oggetti investiti dallo sguardo creativo, cioè dall’idea, manifestano la loro vita invisibile? Per i bambini piccoli comunicare con gli oggetti è ovvio: si sentono osservati da loro, ne chiedono il conforto e il consiglio, li rimproverano e li gratificano. Non parliamo solo degli amici invisibili – spesso inquietanti come Tony, che parla con voce rauca e per nulla rassicurante a Danny il bambino afflitto dalla ‘luccicanza’ nel film Shining di Stanley Kubrick – ma di orsetti con occhi di vetro, ranocchie di plastica, figure di cavalieri disegnate sul paralume, bambole in crinolina e pallette multicolori. I bambini conoscono bene il fascino dell’invisibilità: ciò che non c’è non ti abbandona mai. L’amico invisibile è un totem potente.

Anche in questo caso c’è chi crescendo non ha dimenticato che gli oggetti ci guardano.

I più recenti biografi di Walter Benjamin, Howard Eiland e Michael W. Jennings, scrivono nel loro eccellente lavoro sul critico berlinese:

Ripensando, durante gli anni Trenta, alla sua infanzia Benjamin racconta del fanciullo che era, e che ora rivive nelle immagini di un’esistenza ormai dileguata: un genio dell’abitare, esperto degli angoli nascosti degli spazi domestici e della vita segreta degli oggetti quotidiani.

Era questo il suo un universo animistico:

In virtù del quale un calzino arrotolato, il rumore mattutino di un tappeto sbattuto, la pioggia la neve e le nuvole, l’atrio della sala di lettura pubblica o il mercato coperto erano tutti modi diversi di comunicare al giovane osservatore informazioni segrete, suscitando in lui una conoscenza ancora inconsapevole del suo futuro.

Quando i bambini giocano intenti nella loro stanza o in un angolo del giardino dove sembra che ci siano solo qualche pietruzza e un cespuglio a tenergli compagnia, noi adulti sorridiamo indulgenti alle loro ardenti conversazioni senza interlocutore, suscitando l’ironia delle mute presenze che ci osservano.

Ci ricorda Benjamin che le cose ci vedono e che il loro sguardo ci lancia nel futuro. Questa competenza significante delle cose, nascosta nell’alfabeto dell’invisibile, sta tra i fondamenti di un’esoterica teoria del linguaggio:

Parlare e conferire significato presuppongono la «magica» immediatezza dell’intelligibilità: prima che noi possiamo parlare delle cose, esse devono in un certo senso parlare a noi nella loro immediatezza intellegibile.

[…]

Se la lampada e la montagna e la volpe non comunicassero all’uomo, come potrebbe egli nominarle? […] Solo attraverso l’essenza linguistica delle cose egli perviene da se stesso alla loro conoscenza.

Stanley Kubrick The Shining 1980.

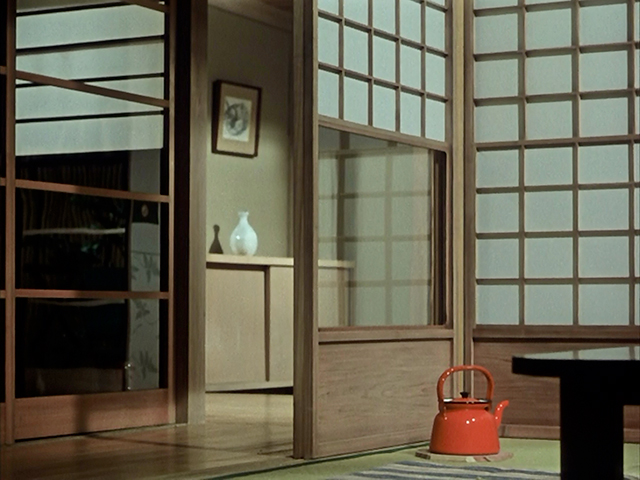

Nei film del regista giapponese Ozu Yasuijro (1903-1963), la narrazione è punteggiata da inquadrature statiche di oggetti: una tazza vuota, un vaso, una cassetta della posta, una poltrona, una lampada, un paio di zoccoli. Spesso queste immagini interrompono una sequenza emotivamente intensa o sono il sigillo posto in calce a una conversazione significativa o al mutamento di una convinzione sino a lì irrevocabile. All’interno di questo tipo di inquadrature gli oggetti esprimono una sorta di riflessione che ci è indirizzata da un mondo parallelo attraverso lo sguardo delle cose. È l’invisibile che ci interroga e allo stesso tempo riassume per noi il senso di quello che abbiamo appena visto.

Ozu, un adulto che non aveva perso i poteri magici del fanciullo, evoca per noi uno sguardo posto dietro l’illusione [la finzione cinematografica], che attinge un livello più compiuto di (inverosimile) verità.

In Kishibe no tabi (In viaggio verso riva, 2015), film di un altro regista giapponese, Kurosawa Kiyoshi, una donna accoglie senza eccessiva sorpresa il ritorno del marito annegato in mare tre anni prima – l’invisibile, come il dio che si cela in mille metamorfosi, non sempre se ne sta nascosto in fondo al tempo – e accetta di accompagnarlo in un viaggio per ritrovare alcuni luoghi del suo passato. L’uomo, prima di essere sposato, aveva tenuto delle lezioni di astronomia agli abitanti di un villaggio di contadini, e di nuovo si presenta a loro che con naturalezza, di nuovo, si dispongono ad ascoltarlo. Nella prima delle due lezioni cui assistiamo dice (più o meno):

Oggi impareremo perché una particella di luce ha zero massa; ma come può esistere una particella a massa zero? La luce è un’onda e per quanto un’onda sia piccola ha una lunghezza e quindi è misurabile. La più piccola lunghezza d’onda è comparabile alla massa zero. Dunque anche lo zero ha una lunghezza; cioè, zero non è zero. Questa stanza e l’universo sono riempiti da una infinità di zero. Zero è la base di ogni cosa. Così zero, il nulla, è tutt’altro che privo di senso, e di peso. Il nulla è ogni cosa. Ogni cosa esiste a partire da una combinazione di nulla. Questa sembra essere la vera forma di questo mondo.

Se il nostro sguardo fosse abbastanza acuto da percepire l’infinitesimo scopriremmo che l’universo è invisibile. Naturalmente è facile smascherare l’ingegnosa furbizia nella scelta di un fantasma che si mostra a tutti, con affabilità, per perorare la causa dell’invisibile. Ma questi giochi linguistici con le misure del mondo (con la tangibilità della sua apparenza) non sconcertano più di quanto non facciano le risposte dei bambini interrogati sui più banali ordini di grandezza. Quando la paura, ad esempio, falsifica le dimensioni di una minaccia, misurata con il metro delle emozioni invece che con quello graduato dai millimetri e dai centimetri, siamo in presenza di un rudimentale strumento logico per palesare l’invisibile.

Il cinema permette di dare corpo all’invisibilità, invitandoci a vedere quello in cui non crediamo

Viaggio intorno allo zero è il titolo di un capitolo dell’appassionante libro I bambini pensano grande (2014) di Franco Lorenzoni, maestro elementare a Giove in Umbria. La sua circumnavigazione del numero che non c’è inizia proprio dalle fantasie di sparizione infantili:

Ma il bello di quel primitivo sparire sta nel riapparire, nel ritrovare l’oggetto amato o il volto desiderato

La riflessione di Lorenzoni continua arrovellandosi sul perché c’è un anno zero nella storia e chi decide quale debba essere; poi si mette in scena lo Zero spaccato, si svela il potere simbolico del numero e si approda attraverso Talete alla consonanza tra proporzioni e democrazia.

Marianna, Ylenia, Greta: Scusate, ma che cos’è lo zero?

Mattia: Lo zero è niente.

Francesca: È un inizio.

Fabio: È vivo, è vero.

Valeria: No, è morto!

Luca: Non esprime nulla.

Francesco: È il vuoto.

Ylenia: È la nascita di una nuova cosa.

Matteo: È lo spazio.

Luca: È qualcosa che non si può contare.

Matteo: Allora è scontato.

Simone: È un punto interrogativo.

Erika: A volte serve a volte no.

Lara: C’è ma non si vede.

Fabio: Non cammina e non parla.

Luca: È evitato.

Matteo: Che vuol dire?

Luca: È isolato, nessuno lo vuole.

Mattia: È misterioso. Lo zero è la fantasia dei numeri.

Ylenia (sottovoce): Lo zero non si sente…

“Stabilito che ho creato delle situazioni di pittura immateriale. Stabilito che ho manipolato le forze del vuoto.” (Yves Klein, Manifesto dell’hotel Chelsea, 1961).

1958. A Parigi in aprile, alla Galerie Iris Clert , Yves Klein realizza l’esposizione Le Vide, ou la sensibilité picturale à l’état de matière première. La galleria viene svuotata e ridipinta completamente di bianco. L’invito, scritto da Pierre Restany, spiega:

Iris Clert vi invita ad onorare, con tutta la vostra Presenza emotiva, l’avvento lucido e positivo d’un indubitabile regno del sensibile. Questa manifestazione di sintesi percettiva sancisce con Yves Klein la ricerca pittorica di una emozione estatica ed immediatamente comunicabile.

L’artista è l’unica presenza sensibile e in sua assenza lo spazio è comunque riempito dalla sua energia creativa. Due guardie Repubblicane, che presto se ne vanno oltraggiate dalla confidente invadenza dei visitatori, presidiano l’ingresso. Si entra a piccoli gruppi, viene servito un cocktail di colore blu. Questo assaggio di arte invisibile scandalizza i più. Il pubblico è privato dell’opera e si deve accontentare di uno stato pittorico. L’invisibile si affolla in breve tempo, molti sono respinti in strada. Come il dio dei mille volti nella serie Game of Thrones, l’arte si rende invisibile moltiplicando le apparenze: ogni visitatore è la maschera di un’esperienza proiettata nel vuoto.

Mezzo secolo dopo alla Hayward Gallery di Londra s’inaugura la mostra «Invisible: Art about the Unseen 1957-2012»: cinquanta lavori all’insegna dell’invisibilità. Nell’installazione «Invisible Labirinth» di Jeppe Hein, si percorre un labirinto inesistente guidati in cuffia dalle istruzioni dell’artista. Dal perimetro della sala possiamo vedere le persone muoversi senza direzione apparente, smarrite nel vuoto, respinte da muri invisibili e spinte a continue imprevedibili collisioni. Una metafora del totale abbandonarsi alle cure dell’arte e ai suoi inganni?

Andy Warhol, in un nightclub di New York nel 1985, realizzò «Invisible Sculpture» salendo brevemente su di un piedistallo e poi discendendone: era la dichiarazione che un artista può creare un’opera d’arte decidendo che un oggetto qualsiasi o un comportamento determinato lo diventino a sua discrezione e che, allo stesso tempo, egli può sconfessare questa scelta. Il titolo è fuorviante, perché la scultura è stata visibile, seppure solo per un momento: ciò che è rimasto invisibile ai più è l’aura lasciata sul posto dall’opera temporanea.

1.000 Hours of Staring di Tom Friedman era un pezzo di carta bianca che l’artista aveva fissato per mille ore nel corso di cinque anni. Lo stesso artista ha prodotto Untitled (A Curse), uno spazio vuoto che è stato maledetto da una strega.

Insomma, l’arte c’è anche quando non si vede ma si devono vedere gli sforzi compiuti per renderla invisibile. Albert Camus, nel libro delle presenze, con piglio avanguardista e poco senso dell’umorismo, scrive: “Con il Vuoto. Pieni poteri.”

le pareti invisibili armati di energia creativa.

Bruno Jakob è un artista svizzero di 62 anni che dipinge Invisible Paintings: adopera strumenti tradizionali, pennelli e carta, ma il suo unico pigmento è l’acqua, così che le sue opere restano invisibili. Nel 1969 i suoi primi lavori erano su carta assorbente, invisibilità al quadrato. Nel corso degli anni ha variato le procedure con cui accumulava immagini nascoste ma reali: ha messo fogli di carta sotto la pioggia in una specie di dripping (la tecnica dello sgocciolamento diretto del colore sulla tela attraverso cui il pittore americano Jackson Pollock, 1912-1956, chiedeva al caso di collaborare, invisibilmente, alla sua arte) naturale o li ha esposti alla nebbia perché si impregnassero di multiforme opacità; ha cercato di dipingere la pioggia; ha usato la plastica, il cotone; ha sfregato, spiegazzato, bucherellato, ma sempre assicurandosi che le immagini prodotte dalle sue manipolazioni rimanessero invisibili.

Non è un gioco da bambini? Sì, purché si prendano molto sul serio il gioco e i bambini. È l’idea di un laboratorio sulla collaborazione tra immagine e parola, una via per insegnare il racconto dell’arte.

Sullo sfondo due ragazze sorridono incapaci ad adeguarsi a una metafisica dell’arte

che prevede si possa gettare uno sguardo oltre la soglia.

Il romanzo di Murakami Haruki, 1Q84, è pervaso come quasi ogni libro di questo scrittore da un sentimento di malinconica attesa, combinato con una percezione crepuscolare della realtà. Quest’ultima è ciò che rende del tutto unica quell’attesa. È come se la realtà approfittasse di un’illuminazione precaria per diventare elusiva, facile a scivolare in una moderata irragionevolezza. Nello stesso tempo i dettagli di quella medesima realtà accanto alla realtà, l’invisibile che ci accompagna, sono raccontati con un’abilità e una precisa continenza, in modo tale che noi possiamo immaginarli sottomessi a una luce forte e penetrante, per nulla ingannevole.

Il protagonista del libro, durante un viaggio in treno che sta compiendo per andare a trovare il padre malato, per la prima volta dopo molti anni, legge un racconto tedesco in cui un giovane scende alla stazione di un piccolo paese per una vacanza, e lo scopre deserto di ogni presenza umana. Solo la notte, rincantucciato in una torre campanaria scopre che il villaggio è abitato dai gatti. Gatti che vi abitano dal tramonto all’alba, intenti ad attività del tutto usuali, come fare la spesa, lavorare, passeggiare, rinfrancarsi all’osteria. Il ragazzo non potrà più lasciare il paese perché nessun treno si fermerà mai più in quella stazione.

Il giovane che si nasconde nella torre campanaria è allo stesso tempo il protagonista del romanzo che legge il libro sul treno e rimarrà per sempre nel secondo mondo costruito per lui dall’ingegno di Murakami all’interno della trama; ma è anche il lettore di 1Q84 che, entrato in un mondo perfettamente identico al proprio, cioè razionale, sperimentabile e riproducibile, scopre essere questo stesso mondo abitato da gatti, cioè dalla favola, dall’irrazionale e dall’instabilità. Dall’invisibile. Ma ogni lettore di (buoni) romanzi è quel giovane nascosto in un cono d’ombra che spia un mondo di cui non sa nulla e che può cambiargli se non la vita almeno un consolidato punto di vista.

Nel film The Others (2001) di Alejandro Amenábar, una giovane donna vive con i due figli e la governante in una grande villa nella campagna inglese. È da poco finita la seconda guerra mondiale. I bambini soffrono di fotofobia e all’arrivo del giorno ogni finestra è sigillata, la luce è bandita. La notte dura per loro indefinitamente. Oltre a questo la casa sembra essere abitata da invisibili presenze. I bambini le sentono e non in senso metaforico: sono rumori, come di mobili spostati, di vetri che s’infrangono e voci inafferrabili. Quando i bambini e poi la madre entrano nelle stanze che sembrano improvvisamente abitate da una conversazione, una risata, un rimprovero, non trovano nessuno, se non armadi vuoti, poltrone coperte da lenzuola impolverate, manichini spogli. Cresce nello spettatore l’ansia di sapere, di risolvere il mistero. Chi sono quei fantasmi che abitavano un tempo la casa? Sono morti qui? E come? La soluzione è imprevista e ingegnosa: i veri fantasmi sono la donna, i bambini e la fantesca. Quell’eco di un mondo invisibile è il riverbero della vita, dei suoni famigliari di chi abita ora la villa, in un’altra epoca. Invisibili l’una all’altra, le due famiglie sono tuttavia entrambe angosciate dalla impalpabile presenza reciproca. Il film coglie due universi che coesistono in frazioni diverse del tempo. Vicendevolmente si palesano oscuramente attraverso i rumori. Come accade per i segnali che ci arrivano dallo spazio profondo, il suono, cioè il propagarsi di onde che non vediamo, un altro zero dotato di massa, è il vessillo dell’invisibile.

ma conducono una vita quotidiana in cui si studia, si cuce, si dorme e ci si sveglia, si siede a tavola con vestiti

e mani ben puliti. Le imposte sono sempre chiuse perché non si possa far luce sulla verità.

Il Mago di Oz, invisibile ai suoi sudditi, non è che pura voce. Ma quale autorità riesce a esercitare con essa nel suo regno fantastico! Quando appare, smascherato da Dorothy, perde ogni potere. Dorothy vuole tornare a casa, dove la luce grigia del Kansas rende opaca ogni cosa, ma reale. Anche l’invisibile (la fantasia) ogni tanto ha bisogno di quiete.